第9章 燕京来信

八月中旬的一天,杨百川蹬着“永久”冲进酒厂大门,裤管上还挂着两粒青苍耳。

路过门卫室时,老孙从木框窗户里探出半个身子:“诶!小杨,等到,有你的信。”

老孙还兼职信件收发的工作。

杨百川左脚支着地,汗珠子从额头淌下:“哪个寄的?”

老孙在藤条编的信件筐里翻得哗啦作响,终于抽出一个信封,眯着眼念:“这个字念啥子,啥子京……十月……”

杨百川一怔,连忙从老孙手里接过信封,上面竟写着“燕京《十月》杂志社”!

这完全出乎他的意料。

一方面,《潮生》被批评得这么惨,他早就不抱希望了。这些日子闷头写《一个人的中国》和别的新作,连那篇小说都渐渐给忘了。

再一个,《十月》可是响当当的国字号杂志社,听说每天的稿子要用麻袋装。

杨百川原本想着就算有回音也得等大半年,哪晓得才三十来天就来了回信!

老孙见杨百川一脸震惊加兴奋,在窗口边探头探脑:“哪个哦?”

杨百川喊叫起来:“燕京来的!杂志社呀,国家级杂志社!”

他有点得意忘形,忘了老孙这里是收发室,就相当于全厂的情报中心。全厂人都在传采购科的那个杨百川要上中央的文学榜了。

杨百川把信封揣进挎包,往家里走,一路上手都在打颤,就像穿越前高考查分一样紧张。

回家的这段路显得异常漫长。太阳把他晒得透明,一对像蛾子一样兴奋颤抖的肺叶暴露在阳光下。

他几乎是撞进家门的。把鞋子一蹬,将自己甩到房间里,栽进书桌前的藤椅,搓了搓手。

他缓缓撕开信封,抽出两张印着“十月”抬头的信纸。纸上小字写得密密麻麻。最底下垫着自己的原稿。

没想到编辑部会回这么长的信。

信里的内容更叫他吃惊。

先肯定了《潮生》是一篇好作品,既扼住了时代脉搏,又不失文学性,再打磨打磨是可以达到上刊标准的。

然后分点分条给出了修改意见。

比如陈潮生的“觉醒”铺垫不足。主角刚出狱就洞察了仓库的弊端,有点突兀。建议以插叙的方式增加主角入狱前的回忆。

再比如,赵卫兵的形象宜进一步立体化,稽查队长不应是像脸谱一样只有一面的反派。

编辑提议插入其家庭困境,还十分细致地给了一个参考情节:赵的妻子在镇办灯泡厂领不到劳保手套,女儿因作业本短缺而裁了烟盒抄题。这种生活困境与其执法者身份的撕裂,能增强最后转变的说服力。

末了说到结尾的处理:李振国的决策太突然了,一下就把主人公从“地狱”拎上了“天堂”,建议在前期埋设伏笔。

杨百川越读越激动,这一条条意见都是具体的、可落地的,切中了小说的问题。

翻到末页看见落款,苏羽。

他感到这名字有点眼熟,找到之前在邮局临时买的那一期《十月》,翻到扉页,主编那一栏正是苏羽。

这竟然是主编亲自写的改稿信!

杨百川深深感到这个国家级期刊的诚意和发掘新人的决心。

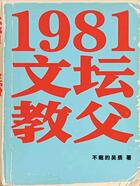

其实这也不能理解。《十月》创刊于1978年,到80年才正式以邮局发行的双月刊出版。

在此时还算是一个新兴的刊物,富有活力,对于发掘文学新人也兴致勃勃。

比如1983年,时年26岁的铁凝在《十月》头题上发表了中篇小说《没有纽扣的红衬衫》,迅速在文坛引发热烈反响。这位作家后来成了全国作协的一把手。

李存葆、张承志、张贤亮、贾平凹等文坛大家的早期代表作都首发于《十月》,当时他们都是青年作家,都是“新人”。

杨百川脑子里第一个想到的就是陈秀芳,毕竟是在她的建议下,《潮生》才改成了能让《十月》高看一眼的模样。

他连忙把信纸规规整整地叠好,塞进信封里,连干净裤子都没顾得上换,窜到楼下车棚,蹬上车,往车站驶去。

到陈秀芳的住处时天麻麻黑。他将车骑进坝子,扯着嗓子喊“陈大夫”。

他看到屋檐下晾着件白大褂,在昏麻的暮色里晃荡着。

屋内传出个熟悉又陌生的声音:“谁?”

木门吱呀裂开条缝,转出个年轻女孩的面庞,正是那个从石蟆来的知青张虹。

杨百川一愣:“张,张妹儿……陈大夫呢?”

张虹说:“她回燕京了。”

杨百川脑壳里一嗡:“啊?”

张虹说:“前两天刚走的。她父亲平反了,给她在燕京的医院找了个工作。”

杨百川心中腾起一团蔫蔫的火,其实更多的是委屈。连声招呼都不打就走了,看来陈秀芳从没有把自己当朋友。

“她爸是干啥的?”

“只知道是医院当院长的,别的就不知道了。”

原来陈秀芳还有这样的背景……

70年代末,掀起了知青返城潮。

知青可通过招工(父母退休顶替或单位招工回城)、病退困退(生病或家庭困难)、升学、参军等方式返回原籍。

但仍有那种一项都不符合的,或者已经成家,便只能留在农村。

以陈秀芳父亲的身份,帮她在医院安排个岗位一点都不难。

杨百川说:“你现在是一个人住?”

张虹盯着他看了一会儿,微微摆了摆头,嘴里却又是:“嗯……”

杨百川明白她是什么意思,说:“我不是坏人,我是陈大夫的朋友,上次来过的,酒厂的。你还记得吗?”

张虹把门缝掩得只剩条线:“她不会回来了,你走吧。”

女孩正要彻底关紧门扉,却被杨百川喊住了:“姑娘,你是江城的?”

她又将门缝微微豁开,露出半张面庞。暮色蒙在脸上,显得异常白皙,像堰塘里的一轮月亮。

此时杨百川对陈秀芳憋着火气,看这女孩便越看越觉得水灵,陈秀芳那张长着粉刺的脸盘子,简直是钟无艳。

张虹点点头。

杨百川生怕话茬掉在地上,连忙讲:“你也会回去吗?”

张虹摆摆头,叹了口气。他看到那双单眼皮的眸子里囚着一丝忧愁,以为自己说错了话。

也许她是在心里把自己和陈秀芳做了比较。也许她家里没门路把她接回去。

“你……你去高考吧,考汉大,考回去!”

杨百川以一种十分坚定的语气说着。现在这个年代,遍地都是机会,他见不得这么年轻、水灵的姑娘在山坳坳里沤着。

张虹却没有搭白,转了个话头:“你找陈姐,是聊文学吗?”

杨百川点点头:“对。上次给她看那篇小说,照她说的改了改,今天就收到了《十月》杂志的回信。本来想跟她报个喜。”

他从挎包里掏出个信封,给女孩递过去。

张虹眼仁儿倏地亮了,语气里带着兴奋:“《十月》?!燕京那个《十月》?”手指头在衣摆上蹭了又蹭才接到手里。

张虹双手捧着那个信封,端详着上面的字:“杨百川……我叫张虹。”

也许在那一瞬,她的思绪就飘荡到千里之外,到了燕京。

杨百川说:“我知道。”

后来,杨百川知道了更多关于张虹的细节。

她是62年生人,老家在江城黄陂。

从石蟆到柏林,是被逼得走投无路。

她曾经信任至深的知青哥哥,揣着半块烤红薯来找她,说是有返城名额要商量,结果把她带到了相关领导的房门口。

她是逃出来的。

90年代,张虹出版了一本题为《血色花椒林》的第一人称小说,书中对这件事进行了细致描写。

【男人的秃脑壳在烟雾缭绕的电灯泡底下反光,啤酒肚顶着褪了漆的办公桌。桌上摆了一只搪瓷茶缸,红漆字写着“农业学大寨”……】

学者、记者和读者在各种场合询问她,此事是否改编自真实事件,她都一一否认了。但在文学史上,这部作品仍被归为90年代女性“个人记忆”叙事的代表之作。